El 16 de agosto pasado se celebró el quincuagésimo aniversario de una obra de teatro fundamental para la historia cultural y política del país: Guadalupe años sin cuenta. Homenaje tardío a una propuesta que marcó pauta y tiró línea de la mano de Fernando Cruz, uno de sus protagonistas.

De izq. a der.: Hernando Forero (Policarpo), Maria Elena Sandoz, Fernando Cruz, Fernando Peñuela, Santiago Garcia, Luz Marina Botero (sentada), Beatriz Camargo (de pie atrás), García Marquez, Álvaro Rodriguez, Nora Ayala, Alfonso Ortiz, Inés Prieto y Patricia Ariza.Fotografía:

Bogotá, diez años antes del Estatuto de Seguridad. Con cinco de retraso, los hippies empezaban a hacerse notar. Como hoy, ecuménicos vergonzantes ordenaban, desde medios y púlpitos, su aniquilación (primero social, luego física) por ser, perdón el anacronismo de clase, gomelos1 Los de clase obrera no podían: lo suyo era trabajar para comer. Y en la Colombia preparamilitar, esto sólo podía significar “hacer caso-fin”. defensores de derechos como los de la vagancia o decidir cuándo embarazarse. Fernando Cruz se desplazaba entre Teusaquillo y Suba. Hacía teatro con amigos del barrio. Poco a poco, convirtió afición en vocación y, en sus veinte se metió en el ¡Grupo de Teatro del S.E.NA.!2 ¿Se imagina:? ¿La entidad más importante del sistema educativo colombiano, capaz de superar antiadministraciones como la de la abogada javeriana uribista Gina Parody d’Echeona —famosa por Ser Pilo Paga (la burbuja presupuestal pagada con tus impuestos para sostener universidades privadas)— con grupo de teatro? Ojalá volviera. El grupo, no el subsidio pa ricos. que funcionaba, conjunción hermosa, ¡en el edificio de la Avenida Caracas con 14, al lado del Palacio La Merced, donde décadas más tarde estará la A.S.A.B.!

Este cambio en la vida de Fernando Cruz se aceleró luego de que Carlos, el Gordo Benjumea, se hizo echar como director de la iniciativa —con lo que logró una alta indemnización y, de paso, acabó con el proyecto. Aburrido, Cruz terminó yendo a donde trabajaba el Grupo de La Candelaria. Recién aterrizados de su gira francesa con Ciudad Dorada y Nosotros los Comunes, lo recibieron con amabilidad. El caballero entendió rápidamente que allí lo que tocaba era aplicarle Stanislawski3 Apocopo chambonamente el título del procedimiento desarrollado por el dramaturgo ruso Konstantin Sergeevich Alekseyev, y que consistía en aplicar la recomendación de diseñar un personaje a partir de la conexión que pudiera establecer el actor con sus psicología, capas emocionales y contexto. La idea era hacer una ficción más real(ista). a la vida. Al analizar el contexto, comprendió que si ingresaba mediante lambonería, y/o recomendación, caería presa del peor insulto de la época —y aquí cito al pseudolumpen Ignacio Escobar, de la novela Sin Remedio, firmada por el gomelíiiiiisimo, Antonio Caballero—: «pequeñoburgués-de-mierda». Como no era la intención, afinó su conocimiento etnográfico. Sabiendo que en algún momento llegaría su oportunidad, se dedicó a verlos ensayar porque sabía que su director, Santiago García, le iba a pedir algún favor. Debía estar presto. Y sucedió: solicitud, ayuda y pa dentro. Sin examen ni matrícula; aunque, también, sin sueldo ni comida. Lógica de comuna de antes del narcotráfico.

Aunque aún no estaba de lleno en el equipo de actores, Cruz comenzó a trabajar en la Creación Colectiva y terminó participando en Nosotros los Comunes para el Festival de Teatro de Manizales. Según explica «García, en medio de la función, me dijo que entrara a escena como otro campesino, cosa que me sorprendió, pero supongo que fue una forma de probarme». Stanislawski 2.

También habitaba por temporadas la casa que un senador les había dado. Contribuía en lo que podía. Fue aprendiendo de luminotecnia y entendiendo que el futuro estaba en la fotografía. En escena y como recurso técnico, ésta tecnología resulta casi tan importante como las obras mismas: fija gestos, ilustra configuraciones espaciales. En últimas, es un aporte a la historia misma del teatro. Por la misma época entendió también que ese arte era habitual entre la tombería: a media cuadra del teatro, entre las calles 11 y 12 con tercera, quedaba uno de los desaparecederos de la policía secreta en el centro de Bogotá. Allí, Cruz se enteraría de que durante años le tenían organizado un álbum familiar. Pero esa Muy fea parte de la historia quedará para el olvido de las cosas Demasiado feas.

Dramatúrgicamente hablando, el trabajo en el Grupo pasaba del amateurismo y la cooperación a la especialización. Comprensión holística de la producción que exigía desprenderse de la inspiradera y el homenaje a las ideas de colegas, para meterle cacumen al desarrollo de estrategias. Durante la investigación, los miembros del Grupo se subdividían y planeaban las escenas para presentarlas a los demás. Como público, sus compañeros las discutían. García cerraba el trío dialéctico sintetizando logros.

Para Guadalupe Años sin Cuenta, comenzaron a trabajar con base en una premisa que, en palabras de Cruz, consistía en seguir los siguientes pasos:

«Nosotros, como grupo, queríamos escribir nuestras propias historias y hacer nuestras puestas en escena. Luego de estudiar varios temas decidimos estudiar la historia de los Llanos Orientales y La Violencia de los años 50. Creamos una metodología que consistía en varias etapas: 1.- conocer el territorio; 2.- buscar información en medios de prensa; 3.- contactar personas que conocían la historia en Bogotá. En los Llanos había una persona que nos invitaba a menudo y aprovechamos ese contacto para iniciar la investigación.»4 Comunicación personal con el actor y fotógrafo. Bogotá, 16 de octubre, 2025.

Dialogaron e interactuaron con el archivo reunido por el historiador Arturo Alape sobre la vida y la persecución que sufriera el líder político Guadalupe Salcedo Unda. Sumaron aportes de abogados que habían seguido de cerca las circunstancias de su asesinato y ampliaron contexto mediante la lectura de libros relacionados. Hicieron un viaje revelador. En Tame, cuna de Salcedo, encontraron a Cuchuco, ciudadano que no daba su nombre por la seguridad de su familia. Un cocreador condenado al olvido por el odio del Estado hacia la sociedad civil (tema para una de esas buenas series de RTVC). El señor ejercía la memoria viva y, al ver su interés, se dedicó a ayudarles a consolidar la indagación.

Simultáneamente, varios miembros del Grupo empezaron a integrar su conocimiento musical: Hernando Forero (a. k. a. Poli o Policarpo) se dedicó al arpa, Fernando Peñuela al cuatro, Luz Marina Botero y María Helena Sandoz cantaban. Quien estuviera cerca asumía capachos y maracas. De esta conjunción derivó el componente más impactante de la puesta en escena: joropo y pasaje marcan el tiempo de las escenas, mientras las letras de las canciones lo subrayan. La escenografía consistía en ocho palos y cuatro telas que se intercambiaban. Biombo y carretilla, que también servían como contenedores en los viajes. Vestuario: ropa vieja de tombo y prendas varias que, cuenta Cruz, «comprábamos en Mañita, un almacén de Teusaquillo donde vendían ropa usada, casi sin usar y hecha a la medida: sacolevas, abrigos, camisas, algunas con el nombre del dueño. Parte de esa ropa la comprábamos los actores de esos años para uso personal»

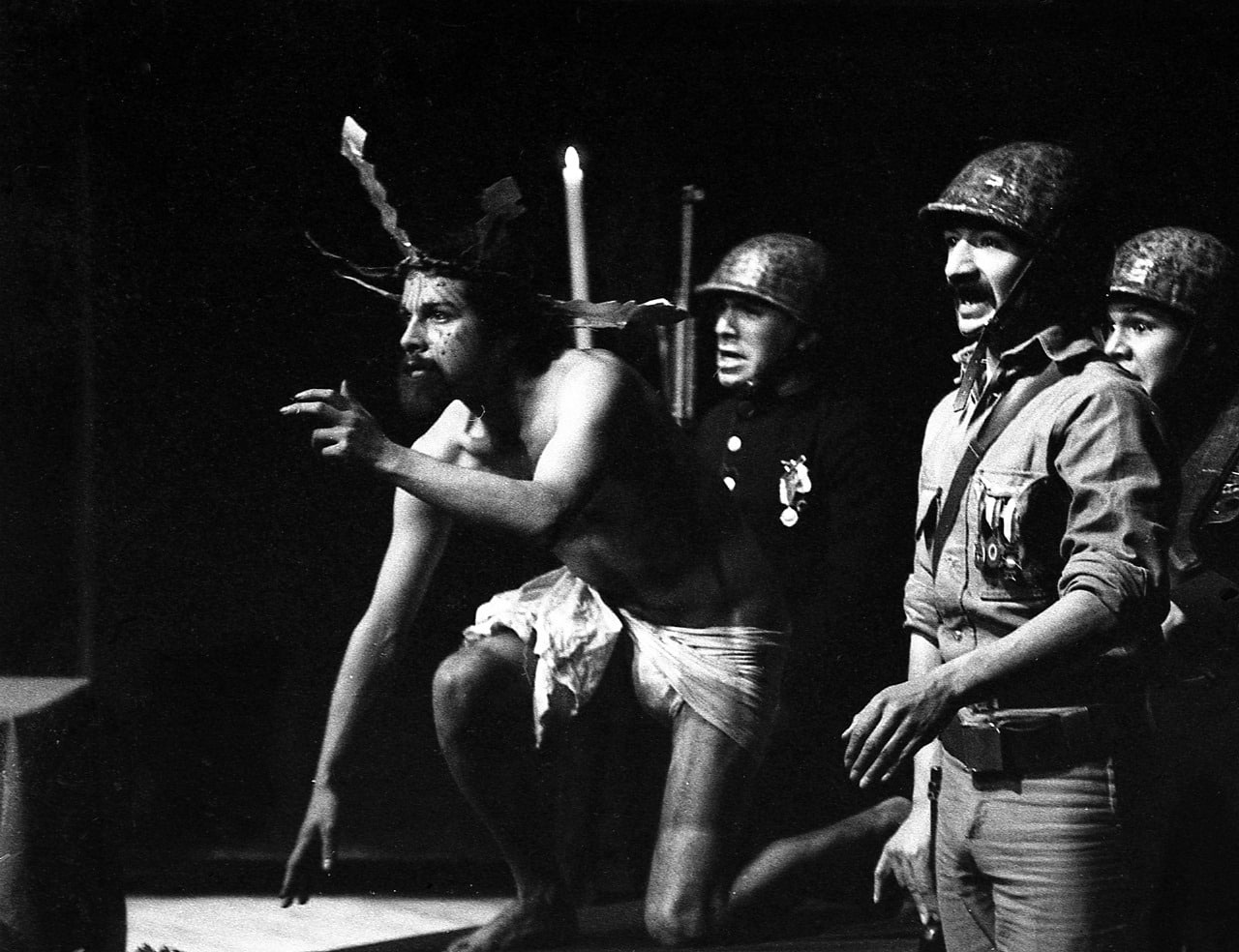

Todos cumplían diversos papeles. Además de construir la escenografía y participar en el diseño de luces, Cruz fue bombero, testigo, soldado, político, guerrillero y Cristo. De hecho, recuerda que la escena en la que salía el personaje del místico despertaba aprensión en el grupo: ¿Cómo reaccionaría un público levantado —a golpes— bajo el peor catolicismo cuando se personificara su pater en medio de una obra de denuncia directa contra los abusos patrocinados, en gran medida, por esa multinacional?

La cuestión iba así: soldados entraban a escena cantando “Yo reinaré”; después, carretilla con Cristo acostado para que la audiencia no lo viera. El cortejo se detenía. El personaje de ficción se levantaba y miraba a la audiencia. Hacía el gesto de la Trinidad y alzaba la vista al cielo —al techo, mejor. A la izquierda del proscenio, unos godos. Cristo, hacia ellos. Entre la plaga, un monseñor Builes, broncoaspirando por satánico, miraba a un chulavita. Soldado empezaba delirar sobre la Guerra de Corea.

Público: aplaudiendo a rabiar.

Fernando Cruz como Hijo del hombre. Detrás suyo Magil, Alfonso Álvarez y Fernando Peñuela. Fotografía: Anónimo. (1975). Universidad del Valle.

Al final de cada función había foros. Los actores le dejaban el espacio a los políticos. Querían celebrar.

*

Solo este año vi la obra: el 9 de octubre, bajo montaje del Grupo Tramaluna Teatro, en el ciclo “Arte por la Constituyente” (Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia). Sin embargo, ya me la había spoileado el 15 de agosto, cuando fui a la Sala Fanny Mikey del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata, para presenciar el jam de llanera organizado por iniciativa de Forero y Sandro Romero Rey, con el fin de iniciar el agasajo de estos cincuenta años. Álvaro Rodríguez, Luz Marina Botero, Ignacio Rodríguez, Inés Prieto, Forero y Cruz coincidieron esa noche para responder las preguntas de un Romero que fungía de maestro de ceremonias emocionado. Mientras los empleados del espacio nos repartían facsímiles del lindísimo cartel que diseñó Carlos Duque décadas antes de que hiciera la imagen del Centro Demoníaco.

Nos alistamos para ver cosas: música en vivo, el documental Sin telón (1974), de Carlos Mayolo. Un corto en el que el cineasta iba en pos de un detrás de cámaras aceleracionista in situ durante el montaje mismo de la obra. Al respecto, Cruz me cuenta que, cuando lo estaba haciendo, Mayolo iba tan embalado que muchos de quienes asistieron al festejo de esta noche confesaron haber creído que no había cinta en la cámara. Por lo mismo, se sorprendieron al ver, por primera vez, lo que había sido montado. Como complemento, también se proyectó el archivo fotográfico que sobre la obra hizo Carlos Mario Lema. ¿Para cuándo un curador-no-tombo-de-la-Bienal se le medirá a estudiarlo en serio para exponerlo?

Termino recordando que en 1976, el Grupo recibió el Premio Casa de las Américas con las siguientes palabras:

«El grupo La Candelaria cumplió diez años de trabajo en 1976. Durante esa década el conjunto ha montado más de treinta obras de teatro de los más representativos autores de la dramaturgia universal: Sófocles, Shakespeare, Brecht. Desde 1971 el Grupo emprendió la tarea, difícil pero necesaria, de construir sus propias obras en vista de la escasez de autores colombianos o latinoamericanos que alimentaran su repertorio y el de cientos de grupos ansiosos de presentar sus obras a ese vasto público popular de barrios, plazas, sindicatos, colegios y universidades. Así fueron naciendo primero Nosotros los comunes, un años más tarde La ciudad dorada y en 1975, Guadalupe años sin cuenta. La obra, antes de ser escrita definitivamente, fue presentada más de tres meses ante un variadísimo público. Los actores fueron tomando nota, discutiendo y observando las críticas, observaciones y comentarios y de ese elemento esencial y muchas veces desconocido de la producción dramática, fueron dándole la forma definitiva a la acción y al diálogo que finalmente se concretizó en el texto que concursara en el premio Casa de la Américas y que por su calidad literaria fuera merecedor del premio de teatro de 1976.»

Qué orgullo.

—Guillermo Vanegas Flórez